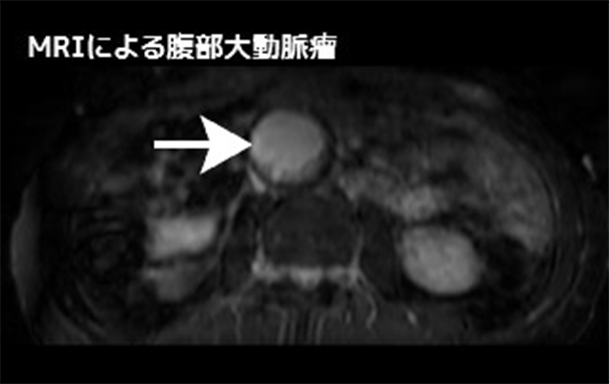

腹部大動脈瘤(Abdominal Aortic Aneurysm:AAA)

腹部大動脈の直径は個人差はありますが通常20mm前後です。

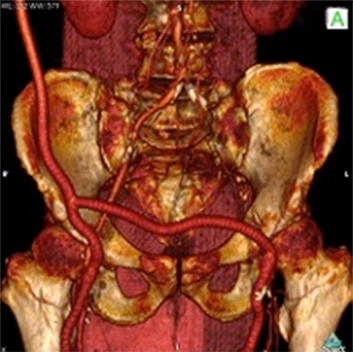

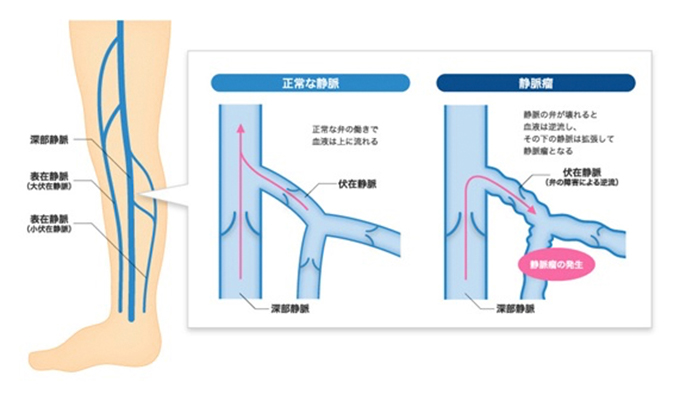

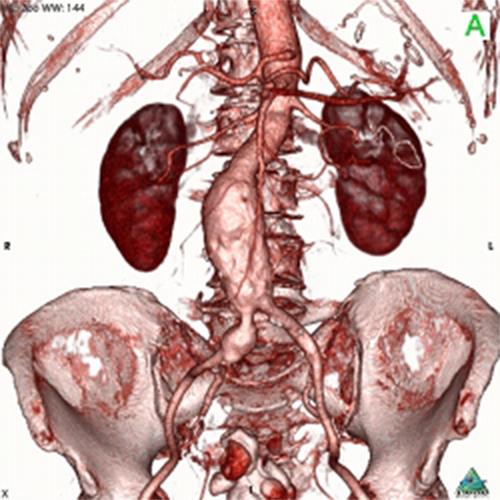

これが種々の原因によって動脈硬化が進行し、瘤化(風船の様に膨らんだ状態)したものを腹部大動脈瘤と呼びます。大部分が無症状であり、偶然発見されることが多いです。破裂したり、破裂直前になると症状(腹部や腰部の激痛)が出現し、緊急手術となります。当科では大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン(日本循環器学会作成)に従い腹部大動脈瘤の手術適応の大きさは50mm(5cm)以上としておりますが、瘤の性状などを考慮してそれ以下の大きさで行う場合もあります。

当科で行う腹部大動脈瘤の治療法は以下の2つです。患者さんの手術前の基礎疾患や手術リスクを考慮して、患者さんに納得して頂いた上で、治療法を決定しております。

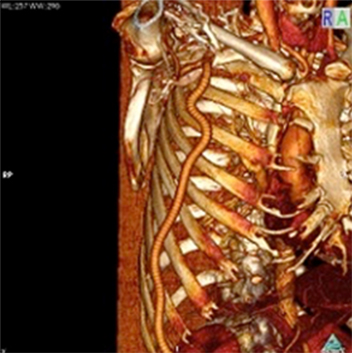

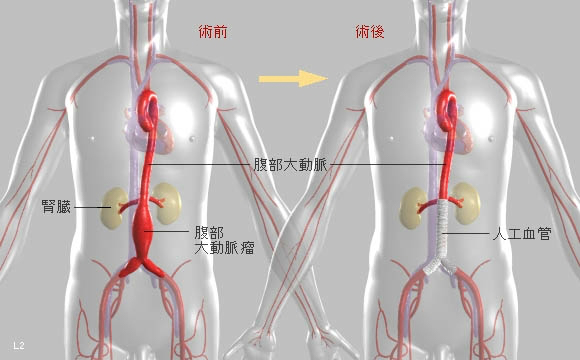

- 人工血管置換術

-

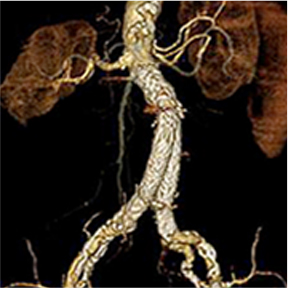

腹部を大きく切開し、腸を避け、腹部大動脈瘤に到達。図のような瘤化した大動脈を人工血管に置換する(取り替える)手術です。

- 利点:腹部大動脈瘤の治療法として長い歴史がある。

- 欠点:体にかける負担が大きい(例:創が大きい、絶飲食期間の存在など)。

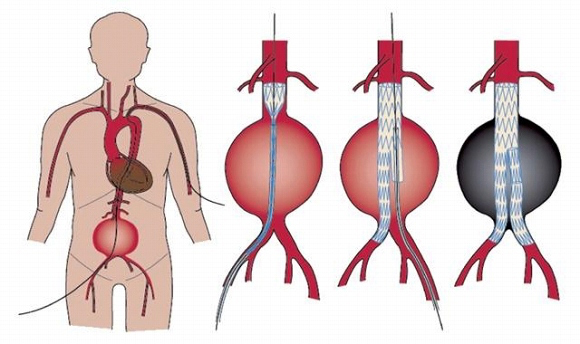

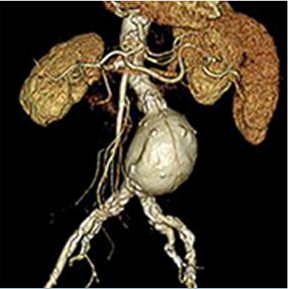

- 腹部大動脈ステントグラフト内挿術

-

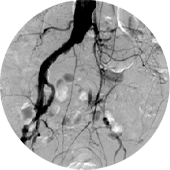

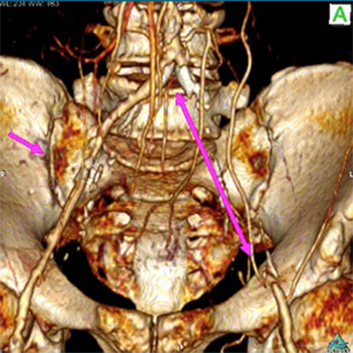

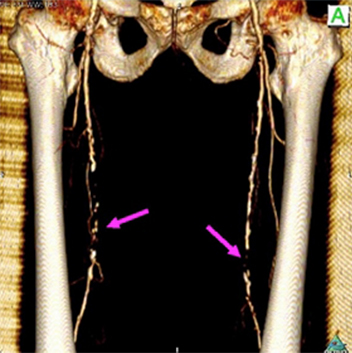

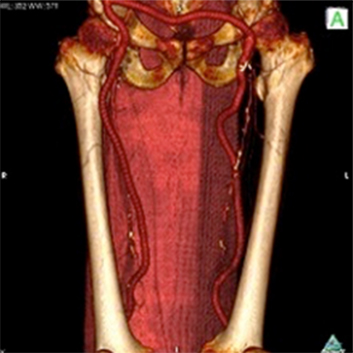

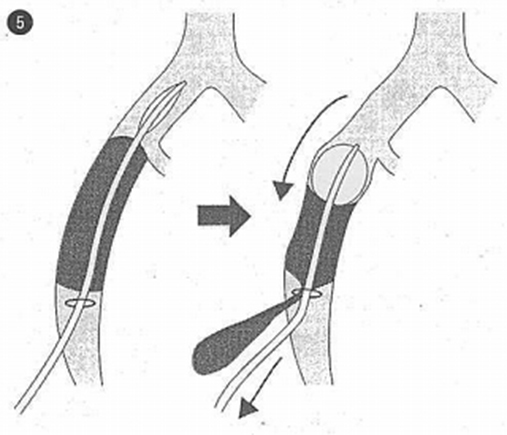

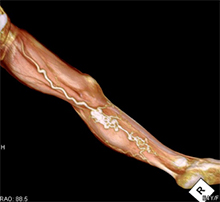

足の付け根の動脈(大腿動脈)よりカテーテルにてステントグラフトを挿入し、治療対象となる部位(瘤)に置いてくる治療法です。瘤の中枢側(心臓に近い方)と末梢側(心臓から遠い方)の血管にステントグラフトを圧着して(押し付けて)固定し、瘤に圧がかからないようにすることで瘤の拡大を止め、また縮小・消失を期待する治療法です。動脈閉塞術(コイル塞栓術)やバイパス手術など追加処置を必要とする場合があります。

- 利点:体にかける負担が小さい(人工血管置換術と比較して)。

- 欠点:大動脈瘤のある場所によっては行うことができない、もしくは追加治療が必要となる。(例:年に1回CTでの術後フォローが必要になる など)

当科では造影剤使用による腎機能障害の危険性を減らすため腹部大動脈ステントグラフト内挿術を行う際には以下の工夫を行うことで手術前後での腎機能の悪化を防止しております。

- 術前・術後検査にMRIやエコーの利用

- 血管内超音波の併用

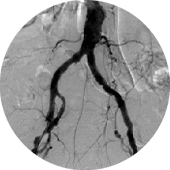

施術前

施術後