| 室長 |

|---|

浅倉 裕史 |

| 室長 |

|---|

浅倉 裕史 |

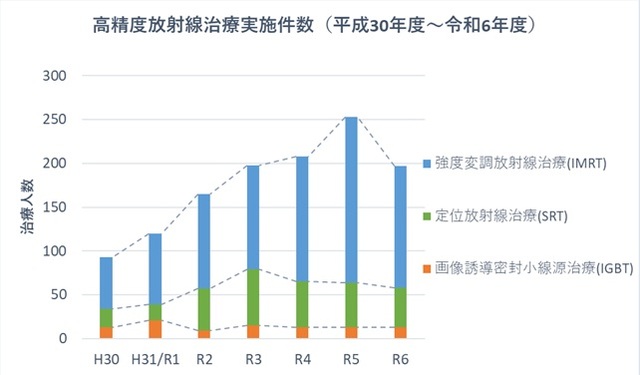

がん治療の大きな柱の1つである放射線治療は、2000年以降の急速な機械の進歩やコンピュータの情報処理能力の著しい向上により目覚ましく進化し、特に定位放射線治療(SRT, SBRT)、強度変調放射線治療(IMRT, VMAT)、画像誘導放射線治療(IGRT)や画像誘導密封小線源治療(IGBT)などの高精度放射線治療が注目されています。このような高精度な放射線治療が安全に実施されるには、放射線治療装置の出力する線量や動作精度を適切な状態に管理することが重要であり、放射線治療物理学、線量測定学に関する専門知識を有する者による品質管理が必須とされています。地域がん診療連携拠点病院の指定要件においても、「専従の放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の技術者等を1人以上配置すること。なお当該技術者は医学物理学に関する専門資格を有する者であることが望ましい。」と記載されています。本院では平成28年6月に放射線治療品質管理委員会そして実務を担う放射線治療品質管理室を新たに設置し、病院全体で放射線治療の品質を管理する体制を構築しました。令和2年度には放射線治療センター運営委員会と放射線治療品質管理委員会を統合し、センター運営と放射線治療品質管理を担う放射線治療センター運営・品質管理委員会として整備され、引き続き外部委員を招聘するなど高い透明性を持った品質保証体制を整えています。また、国家標準にトレーサビリティの確保された線量計による線量校正、および定期的に第三者機関による線量出力測定検証を実施することで放射線の量が正しく出力されていることを外部の目からも保証しています。

本院では平成30年にリニアック装置が増設されて同機種2台での治療体制となりました。その際に2台のリニアック装置の基準状態を合わせ込むビームマッチングと呼ばれる方法で新装置を導入し、もし一方の装置に不具合が発生したとしても、もう一台の装置で治療を継続できる体制を構築しています。放射線治療品質管理室はこういったシステム的な面からも患者さんに安心して治療を受けて頂ける環境をサポートしています。

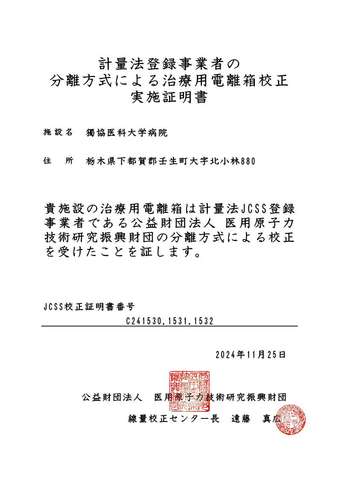

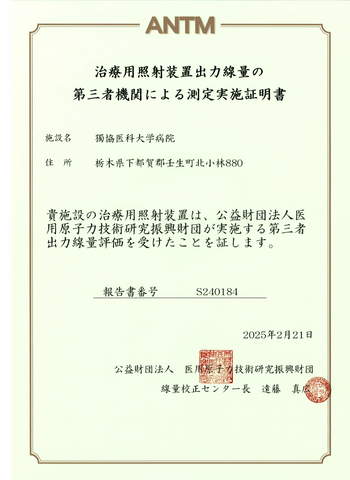

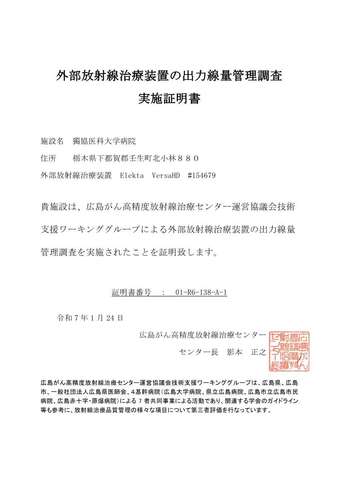

当院で線量測定に使用している治療用線量計は「計量法校正事業者登録制度(JCSS)」の認定を受けている医用原子力技術研究振興財団で校正されており、国家標準へのトレーサビリティが確保されています。また、第三者機関(医用原子力技術研究振興財団)による出力測定評価を毎年受けており、当院の治療用リニアック装置の出力線量は許容範囲内であることが認められています。2024年11月には日本放射線腫瘍学会より「第三者出力線量評価認定施設」として認定されました。

医学物理士および放射線治療品質管理士資格を持つ職員により、日々の始業点検や品質管理実施状況の管理、そして毎月、毎年の定期的な品質管理が実施されています。これらにより患者さんが安心して治療を受けられる環境を整備しています。また、放射線治療品質管理に関するカンファレンスを毎週開催し、医師、医学物理士、診療放射線技師、看護師で、品質管理の実施状況、装置運用に関すること、放射線治療センター内で発生した事象などの情報共有を図っています。

所属の医学物理士によって以下の業務が行われています。

新しい治療装置を導入するときには、それが設置された後に施設側として仕様を満たしていることの確認や、精度の確認を行います。その後、放射線治療計画装置の元となる基礎データの取得、治療ビームのモデリングが行われます。そして、計算と測定が許容範囲内において合っていることを確認したり、想定している使用範囲において問題なく動作することを確認したりするコミッショニングという作業が行われます。放射線治療品質管理室の医学物理士は、装置立上げの段階から直接的に関与し、それらの精度管理と安全管理を主導的立場で担っています。

室員: 2名

認定資格: 治療専門医学物理士・医学物理士・放射線治療品質管理士